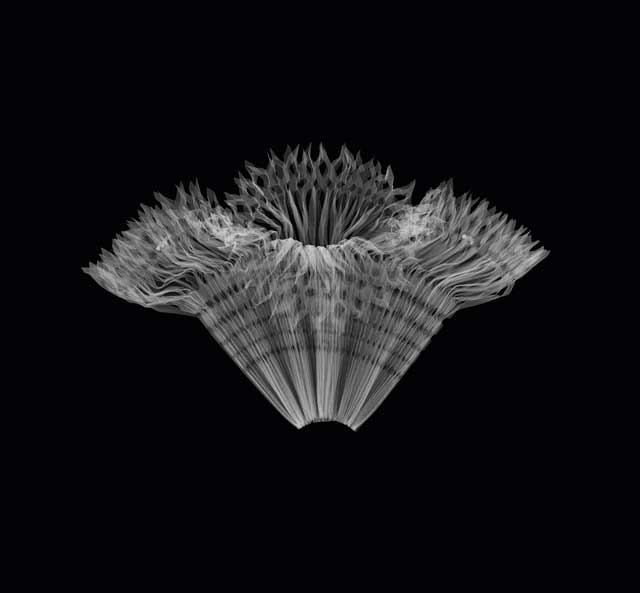

Contrasti e paradossi sono il vero motore stilistico della moda, il terreno alle base di tutte le trasformazioni più radicali nel gusto, la sola chiave di lettura per comprendere ogni principale rivoluzione estetica in materia di abbigliamento. Solo nel corso del secolo scorso, ad esempio, i creatori annoverati tra le maggiori personalità che hanno contribuito, con la loro visione innovativa, a modificare i canoni di un ideale di femminilità in perenne mutazione, nel ridefinire sul piano dello stile il concetto stesso di donna, hanno attinto a piene mani, in maniera apparentemente assurda, proprio dalla moda maschile. Coco Chanel nel suo processo di semplificazione formale degli abiti femminili traeva continua ispirazione dalla più elementare struttura dei capi ideati per gli uomini, a Yves Saint Laurent si deve invece il merito di aver reso lo smoking, il completo simbolo dell’eleganza maschile, un richiamo di assoluta sensualità per le donne. Per non parlare dei tailleur e delle giacche di Giorgio Armani, superbi esempi di rigorosa raffinatezza e cross – road tra generi, o della camicia bianca, classico passepartout onnipresente nel guardaroba di ogni uomo, divenuta tra le mani di Gianfranco Ferré un pretesto per dar luogo, in ogni sua collezione, ad un immaginifico processo di reinvenzione della silhouette femminile. Ad omaggiare e a rendere giustizia al formidabile contributo dell’architetto della moda, scomparso nel 2007, e alle sue geniali creazioni, che l’hanno distinto nel panorama contemporaneo e non solo, della couture, è oggi una mostra, “La camicia bianca secondo me”, inaugurata lo scorso 1 Febbraio al Museo del Tessuto di Prato (http://www.museodeltessuto.it/il-percorso-espositivo/esposizioni-temporanee/la-camicia-bianca-secondo-me-gianfranco-ferre, fino al prossimo 15 Giugno) voluta e organizzata con il supporto della stessa Fondazione Gianfranco Ferré. Ventisette strabilianti e fantasiose interpretazioni della camicia bianca, ideate nei suoi quasi trent’anni di attività, in cui la semplicità di struttura di partenza del capo viene ogni volta rifuggita e messa in discussione, in un processo creativo teso a dilatarne o riscriverne componenti e dettagli (polsini, collo, maniche) in un’arditezza di forme e volumi difficile anche solo da poter immaginare. Perché le creazioni di Ferré sono un’esplosione di creatività, sono meduse, nuvole, geyser, sono architetture rampicanti che si appropriano dei corpi per ridisegnarne la fisicità nello spazio, sono pezzi scultorei che mescolano riferimenti storici, epoche e stili, facendoli convivere in un insieme di straordinario ed insolito equilibrio. Così come chiariscono anche i numerosi bozzetti originali, gli scatti delle riviste patinate e le proiezioni delle sfilate che fanno da contraltare all’intera esposizione, tra cui si distinguono le immagini del direttore artistico Luca Stoppini (foto), che nel loro singolare effetto a raggi x forniscono un diverso piano di lettura strutturale e un punto di vista totalmente inedito sulle stesse camicie in mostra. E per quanto si possa rimaner amareggiati dalla notizia, diffusa quasi in concomitanza con l’inizio dell’esposizione, della definitiva chiusura della stessa maison Gianfranco Ferré (http://www.iltempo.it/cronache/2014/03/02/il-marchio-ferre-chiude-i-battenti-1.1225205) poter ammirare nuovamente le sue idee in tutta la loro energica potenza significa anche prendere consapevolezza di come una simile genialità sia impossibile da rimpiazzare.

Assenza mezza bellezza!

Spot 30″ di Poltronesofà con Sabrina Ferilli – YouTube.

Questa, con ogni probabilità, sarà la recensione peggiore che vi capiterà di leggere su di una pellicola meritevole in realtà di pareri ben più illustri ed autorevoli, i quali ovviamente, si sono già scomodati al riguardo, non sempre in maniera tenera né unanime a dirla tutta. Ma si sa, i critici, quelli veri, devono per forza (o forse per contratto) sputare un po’ di veleno, pena non essere considerati dei seri professionisti. La differenza (e il vantaggio) nell’aggiungere qui anche la mia bislacca opinione all’oceano di reazioni, forse spropositate, che “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino – da pochi giorni premio Oscar come miglior film straniero – ha incredibilmente sollevato, sta nel ribadire, nel caso ce ne fosse bisogno, la natura tutt’altro che prestigiosa e competente di questo spazio, così come la già declarata frivolezza dell’autore e la sua colossale (e vergogonosa) ignoranza in materia di cinema. Premesso che non oserei mai addentrarmi nel merito della recente vittoria agli Academy Awards (evidentemente se una giuria di esperti l’ha decretata, aggiungendolo alla breve lista degli italiani premiati con lo stessi riconoscimento nel tempo, si tratta senza dubbio di un film di qualità, e dovremmo rallegrarcene tutti) l’avevo già pregustato lo scorso anno al cinema, incuriosito dai commenti contraddittori e dalla critica nettamente divisa in due sul valore stesso dell’opera di Sorrentino. E ne ero uscito un po’ frastornato: né entusiasta, né disgustato, avevo piuttosto apprezzato l’inizio energico e roboante, l’abbagliante minuzia della fotografia, lo sviluppo della storia fin verso la metà, per poi clamorosamente smarrirmi (e a tratti annoiarmi) nella seconda parte. Insomma, l’avevo liquidato in fretta con un “Ni. Sì, cioè, forse interessante. Ma non credo di averlo capito del tutto”. Perché può succedere che una pellicola non ci seduca fino in fondo, o non arrivi a convincerci, ma dovrebbe anche sorgerci il legittimo dubbio che forse non siamo in grado di comprenderla davvero, di coglierne ogni spunto o riferimento, di riconoscerne eventuali citazioni o rimandi. Ma, al solito, è sempre più rapido, comodo, diffuso dar luogo a commenti feroci, come abbiamo visto questi giorni, da esperti improvvisati, che riuscire a fare, talvolta, della sana autocritica. Poi, finalmente, a poca distanza dagli Oscar, la messa in onda de “La grande bellezza” in tv, e anche io, che ormai non festeggio più martedì grasso da quando a diciotto anni ammutolii un’intera discoteca, travestito da ballerina di charleston, come milioni di italiani decido di rimanere a casa per riguardarlo con maggiore e necessario scrupolo.

E qui la prima sorpresa. Perché non lo ricordavo. O meglio, avevo rimosso tutta la lungaggine della vicenda finale, quella della “Santa” e delle presenze inquietanti che le ruotano attorno, compresi i fenicotteri, di cui ancora mi sfugge il profondo significato (nel caso ce ne sia uno!). Ed il motivo era che mentre il film continuava a scorrere, io mi ero fermato a rimuginare sull’improvvisa, frettolosa e in parte ingiustificata scomparsa del personaggio più accattivante, struggente, vero, dell’intera storia, quello della spogliarellista Ramona/Sabrina Ferilli. Che in mezzo alla ripugnante antipatia radical chic degli altri ruoli e al restante contorno di squallore mondano, aveva finalmente introdotto una nota di calda umanità, velata di una malinconia fragile e decadente, con cui risultava impossibile non simpatizzare all’istante. Considerato poi che non si tratta in questo caso della Ferilli popolana ma gioiosa vista in tanti spot (video allegato) o quella in versione sexy e un tantinello trash del famoso strip per lo scudetto della Roma e dei fortunati calendari, ma di una raffinata quanto toccante prova da attrice di sorprendente talento. Ho perfino pensato che l’inspiegabile morte di Ramona/Sabrina nella trama, che piomba sugli spettatori senza un chiarimento sul suo tragico destino, inserendo magari un fotogramma con una stanza di ospedale o una lapide, che so, anche con una sola lacrima versata da chicchessia, fosse in realtà dovuta a una lite burrascosa con il regista durante la lavorazione del film, che è arrivato così a farla fuori all’improvviso. Ipotesi che sono tornato a prendere in considerazione vista la sua discutibile assenza, lamentata su tanta stampa dalla stessa Ferilli, alla citata notte degli Oscar (http://qn.quotidiano.net/spettacoli/cinema/2014/03/03/1033994-oscar-grande-bellezza-ferilli.shtml). Perché io, Sabrina, alla cerimonia di consegna dell’ambita statuetta, l’avrei senz’altro portata. Primo, per dimostrare agli americani che oltre Sofia Loren (chiamata infatti quindici anni fa per la premiazione di Roberto Benigni) forse qualche altra valida maggiorata nel cinema ce l’abbiamo ancora. Ma soprattutto perché se “La grande bellezza” di cui si parla è chiaramente e volutamente assente in tutto il film di Sorrentino, alla Ferilli va riconosciuto il merito di incarnarne quel poco che c’è e per cui varrebbe la pena guardarlo.

Mi è sembrato di sentire un rumore

Le persone che, come me, vantano un rapporto privilegiato con il mare, perchè nate in una località, come la mia, in cui ogni minima variazione di colore o di stato di agitazione di quella sconfinata superficie d’acqua all’orizzonte influisce inevitabilmente sull’umore della gente o sui ritmi delle loro giornate, o perchè discese da una famiglia, come la mia, per cui solcare le onde rappresenta da generazioni la principale risorsa di lavoro (tradizione che mi sono guardato bene dal voler seguire) si riconoscono da due fondamentali e universali caratteristiche. La prima è una sorta di reazione inconsapevole, un atteggiamento così inevitabile, radicato, invisibile soltanto a chi, cresciuto in campagna come in città, ha disposto di ben altri scenari come sfondo per la propria esistenza, che consiste nell’ostinarsi a ricercare con gli occhi, di fronte ad un qualsiasi e diverso panorama, seppur altrettanto mozzafiato – profili sinuosi di colline, agglomerati di edifici, montagne innevate – sempre ed esclusivamente il mare. Anche se in maniera razionale sai bene che lì, a 3500 metri di quota dove magari stai trascorrendo la tua settimana bianca o nel punto più alto di quella città che stai visitando, sparsa su chilometri di quartieri che si distendono concatenati a perdita d’occhio, la vista del mare equivarrebbe ad un miraggio o ad una preoccupante allucinazione, ogni altro paesaggio continua ad apparirti comunque soffocante, claustrofobico, addirittura incompleto senza la tua visione abituale di una rassicurante distesa d’acqua salata. L’altra prerogativa che contraddistingue chi è cresciuto giocando a tirare i sassi dalla riva o tentando, con incoscienza, il primo bagno della stagione a Pasquetta, riguarda quella famosa storia dell’avvicinare una conchiglia all’orecchio per riuscire a distinguere il rumore stesso del mare: ecco, chi continua a farlo con convinzione, statene pur certi, non è una persona abituata a soffermarsi, anche solo per qualche minuto, ad ascoltarne veramente la voce. Perché quel sibilo muto che può riprodurre da vicino il guscio di qualche mollusco, molto più simile in realtà al fruscìo di un citofono guasto o al verso di un qualche animale notturno in lontananza, non ha nulla a che fare con quel musicale e ipnotico fragore provocato dalle onde spezzate dal vento o che arrivano a infrangersi dolcemente sulla riva. Che poi è la melodia di cui sento ancor oggi una mancanza dolorosa nonostante i miei quasi vent’anni di frenetica vita cittadina, che almeno una volta al mese abbandono senza riserve e senza rimpianti proprio per disporre anche di un solo pomeriggio in cui poter passeggiare in solitudine o sedermi in silenzio di fronte al mare, unici momenti in cui anche un essere superficiale e materialista come me arriva a pensare di possedere forse una sua spirtualità, una sorta di anima da dover coccolare ogni tanto. E per quanto non esista alcuna valida alternativa o surrogato efficace che possano sostituirsi alla piacevolezza e alla necessità di una simile esperienza, mi sento di consigliarvi questa recente scoperta, che non è ovviamente paragonabile all’ascolto in presa diretta del vocìo delle onde o della natura in generale, ma che rispetto al fastidioso rumore dei clacson o al caos assordante su cui si affacciano spesso case e posti di lavoro, può forse essere d’aiuto per recuperare relax e concentrazione. Si tratta di un sito, Noisli (http://www.noisli.com/), nome derivato da noise, rumore in inglese, ma ideazione tutta italiana (la sua mente è un giovane designer di Treviso, Stefano Merlo) che si presenta come un semplice generatore di suoni naturali, da selezionare tra quelli presenti sul menu (“mare”, ma anche “vento”, “foglie”, “ruscello”, etc) e riprodurre come sottofondo musicale da tenere in casa o al lavoro. Nato solo 5 mesi fa ma utilizzato già da oltre 5 milioni di utenti web in tutto il mondo, grazie anche ad una grafica minimal di immediata comprensibilità, Noisli associa i benefici della scelta del suono a quelli della cromoterapia, mutando ciclicamente i toni del proprio sfondo con colori che rilassano la vista; il tutto prevedendo, a breve, anche il lancio di una simile app per smartphone e tablet. Molto più comoda e funzionale, forse solo meno romantica, di una vera conchiglia raccolta in riva al mare.

Ma si’ nato in Italy!

Per anni si è parlato di lei come di una delle poche donne in grado di tenere testa, in quanto a talento e successo, all’apparente strapotere dei suoi colleghi maschi, in un periodo in cui, agli albori del prêt – à – portér, il mestiere di stilista sembrava quasi esclusivo appannaggio degli uomini. Per lungo tempo è stata considerata tra le personalità più colte, lungimiranti e innovative dell’intero settore della moda, lei che tra i primi, insieme a Missoni e a Walter Albini, decise di eleggere Milano, all’epoca nascente realtà industriale italiana, come vetrina ideale per la presentazione e la produzione delle sue collezioni, voltando così definitivamente le spalle a Firenze. Da un paio di giorni invece il nome di Krizia, o meglio, quell’ingegnoso pseudonimo, scovato in un dialogo di Platone sulle vanità, dietro cui si cela da sempre l’identità e l’intenso lavoro di Mariuccia Mandelli, 60 anni di attività nel fashion – system, un impero da circa 200 milioni di euro l’anno e centinaia di punti vendita sparsi nel mondo, dalle Antille all’estremo Oriente, ha tenuto di nuovo banco su tutti i giornali, non tanto per la coincidenza con le note settimane della moda, quanto perché si tratta (purtroppo?) dell’ultimo, eclatante caso di una prestigiosa griffe nazionale finita in mano di una qualche holding straniera (http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2014/02/24/Krizia-passa-cinesi_10138742.html). Ritrovandosi ad ingrossare così le fila, insieme ad altri storici marchi italiani come Gucci, Valentino, Bulgari, Fendi, Emilio Pucci, delle maison del lusso passate sotto il parziale o totale controllo di società estere, in grado di rivitalizzarne quotazioni in borsa e capitale, ma che, forse, in nome del profitto, ne mortificano la storia o ne sacrificano, inevitabilmente, l’identità. Considerato soprattutto che nel caso di Krizia, brand che in anni recenti riusciva ancora a distinguersi per scelte all’avanguardia – come la prima trasmissione di una sfilata in streaming sul proprio sito o l’apprezzata collaborazione con giovani designer come Alber Elbaz, Giambattista Valli, Gianluca Capannolo e Fulvio Ruggiero – non si tratta di una cessione o di un passaggio ad uno storico gruppo francese, che, almeno, in fatto di moda potrebbe vantare un’altrettanto rinomata tradizione, ma all’azienda cinese Shenzen Marisfrolg Fashion, di proprietà della fondatrice, Zhu ChonYu, che si troverebbe dunque a ricoprire il doppio ruolo di presidente e direttore creativo. Per capire davvero con quali risultati occorrerà attendere ancora un anno, quando verrà finalmente presentata la prima collezione Krizia di nuova ideazione, quella per l’autunno/inverno 2016, che ci auguriamo non stravolga del tutto la fantasia e l’arditezza tipica delle note creazioni del marchio. Alcune delle quali, come i celebri capi dai tessuti metalizzati ispirati allo skyline di New York o le copiatissime maglie raffiguranti creature feline esotiche e dirompenti come in una tela di Ligabue, pare siano state selezionate, proprio in questi giorni, per l’imminente mostra sulla storia del made in Italy in programma al Victoria and Albert Museum di Londra, The Glamour of Italian fashion 1945 – 2014, (http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/exhibition-the-glamour-of-italian-fashion-1945-2014/), curata dalla storica Sonnet Stanfill, artefice di uno straordinario lavoro di ricerca tra gli archivi di numerose case di moda nazionali durato svariati anni. Il risultato è un’esposizione concepita come un viaggio articolato attraverso l’affermazione di un’industria e di un gusto ancora oggi riconosciuti a livello mondiale, dalla nascita del concetto stesso di moda italiana, alla fine del secondo dopoguerra, all’indiscusso apice del fenomeno, alla seconda metà degli anni ’70 (grazie a nomi quali Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Gianni Versace), fino a giungere ai nostri giorni, in cui gli stilisti paiono ritornati ad una condizione di semi-anonimato, offuscati dal peso e dall’ingombro del nome stesso del brand. Sempre che, di qui al 5 Aprile, data in cui è prevista l’inaugurazione della mostra, non si aggiunga qualche altra azienda storica a quelle per cui, le parole made in Italy, come Krizia, abbiano assunto ormai solo il sapore di un glorioso e nostalgico passato.

App – erò!

Se non ci fosse da riderci su, la questione alcune volte potrebbe trasformarsi per me in un vero e proprio dramma. Il fatto è che non conosco affatto mezze misure. Diciamo pure che sono vittima di alcuni meccanismi di natura maniacale che spesso riescono a prendere del tutto il controllo della mia testa, e non facendo io dall’inizio alcun tipo di opposizione, mi lascio tranquillamente guidare ogni volta sul ciglio di circoli viziosi, dall’apparenza innocua, che in breve tempo si trasformano invece in veri e propri tunnel di dipendenza, di cui riconosco la pericolosità troppo tardi, quando ormai vi sono definitivamente annegato. Per fortuna non si tratta (quasi) mai di abitudini poi così nocive o letali: le droghe, ad esempio, non mi hanno mai neanche lontanamente incuriosito, ma non escludo che, se cominciassi, mi troverei sulla strada della più misera perdizione nel giro di dieci, al massimo venti giorni. Ecco, forse è proprio questo il punto: se sperimento una qualsiasi cosa da cui riesco a trarre anche il minimo piacere o divertimento, questa assume immediatamente le sembianze della mia nuova fonte di beatitudine, un’occupazione o una fantasia prediletta in cui mi butto a capofitto tralasciando senza pudore qualsiasi altro impegno o incombenza, un’urgenza e una priorità che non lasciano più spazio ad ulteriori attività. Ed è sempre stato così, sin da bambino: se avvertivo nascere una nuova passione per un argomento studiato a scuola, l’assecondavo fino a conoscerne tutto lo scibile, passando intere giornate sui libri, a sviscerarlo sotto ogni suo aspetto, anche secondario, per saperne di più dei miei stessi insegnanti. Stessa cosa per lo sport (che ho abbandonato anni fa, lasciando libera la natura di compiere il suo passaggio distruttivo sul mio corpo): iscritto a un semplice corso di nuoto, il mese successivo ero in vasca, ogni giorno, anche il sabato, a dimenare bracciate come un forsennato per ore e svariati chilometri. Quando poi mi sono dato alla corsa, ho sfidato quotidianamente strade sconnesse, salite e intemperie, ma non riuscivo a rinunciare neppure di fronte alla follia di un giro in pieno inverno, sotto la pioggia scrosciante, a orari adesso improponibili. Per non parlare del cibo: capacissimo, ancora oggi, di divorare in pochi minuti e senza pentimenti, intere scatole o stecche di cioccolato (meglio se fondente), quando poi decido di mettermi a dieta arrivo a perdere peso al ritmo di 5/6 kg al mese (mai più preso un simile slancio però, neanche ora che ne avrei un gran bisogno). Inutile aggiungere che simili pulsioni, di colpo, vengono poi impunemente abbandonate dal sottoscritto da un giorno all’altro, senza peraltro una vera ragione. Non si tratta ovviamente di tirar fuori un improvviso e salvifico rigore, qualità del tutto assente in questo mente bizzarra, né di forza di volontà, mai posseduta neanche a sprazzi, né tantomeno di self control, risorsa preziosa di cui avrei invece disperata necessità ogni volta che mi sfuggo. Più banalmente, a un certo punto, mi stufo. E ciò che fino a un minuto prima mi appariva così insostituibile o irrinunciabile esaurisce dunque il suo potere magnetico ai miei occhi, i quali di sicuro andranno altrove in cerca di qualcos’altro con cui rimpiazzarlo. Circostanza che al momento aspetto accada con la mia attuale passione culinaria, la marmellata di zucca, che, manco a dirlo, divoro barattolo dopo barattolo, e che mi ha reso di nuovo, come in tutti i casi precedenti, una creatura quasi del tutto monofaga.

Sul podio delle mie recenti ossessioni di questi anni, che almeno non incidono sull’ordine degli acquisti al supermercato o sulle mie drastiche oscillazioni di peso, è salita con sorpresa un’irrefrenabile quanto al momento totalizzante dipendenza da social network e app. Eppure non mi ritengo un essere particolarmente predisposto o dedito in generale al mondo della tecnologia: ho imparato a fatica a far funzionare un pc, a suon di imprecazioni e “fatal error”, e compro un nuovo telefonino solo in caso di necessità, dopo uno smarrimento, un furto o quando di sua iniziativa decide di tuffarsi nella pozzanghera più profonda di tutta la provincia (il tutto ovviamente già accaduto). Ma dal giorno della mia sciagurata iscrizione a Facebook, ad esempio, da cui non sono riuscito a staccarmi più di dieci minuti, anche la notte, per le prime tre settimane, continuo imperterrito a condividere con i miei amici frasi sceme, link musicali e foto di dubbio gusto con un ritmo spasmodico, che ha del preoccupante. Poi è arrivato il momento di Twitter: che mi aveva stimolato con l’illusione di poter conversare o interagire con personaggi noti o che ammiro profondamente, i quali, in tutta risposta, nel migliore dei casi invece mi ignorano, nel peggiore riescono perfino a mortificarmi o massacrarmi in soli 140 caratteri. Capitolo a parte merita la mia ultima mania, lo scambio di messaggini tramite Whatsapp: piattaforma con cui divulgo informazioni basilari (come la lista della spesa o i milioni di inutili emoticon che inoltro al mio amore), oppure tengo monitorata, tramite assillanti richieste di foto, la crescita dei figli dei miei amici, soprattutto vengo sommerso da quel disgraziato di mio cognato da una quantità impressionante di video, spesso hard, che cancello all’istante prima che mi partano a tutto volume in bus o in treno. Con il risultato che ad ogni vibrazione vera o presunta che pare giungermi dalla borsa, arrivo a controllare compulsivamente, ogni sei secondi, il telefono, in attesa di quel simpatico dischetto verde foriero di un qualche nuovo messaggio in arrivo. E adesso che l’app è stata acquistata qualche giorno fa dall’onnipresente Marc Zuckerberg, artefice dello stesso Facebook, per la modica cifra di 19 miliardi di dollari (http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2014/02/19/Facebook-compra-WhatsApp-19-miliardi-dollari_10109224.html) operazione che l’ha reso, di fatto, il proprietario di tutto ciò che possiedo sul mio cellulare, ad eccezione di agenda, calcolatrice e sveglia, ho come l’impressione che dovrei moderare o troncare del tutto la mia dipendenza, per evitare di dare in pasto ulteriori dettagli sulla mia vita privata a qualche squalo della comunicazione. Sarà ormai troppo tardi? Anche per iscrivermi di nuovo in piscina?